요즘은 사진, 영상, 숙제, 업무 자료까지 대부분이 디지털로 남아요. 문제는 이걸 어디에 쌓아둘 거냐예요. 예전처럼 외장하드 하나로 버티던 시절은 끝났고, 지금은 네이버 클라우드나 구글 드라이브 같은 온라인 저장공간을 매달 요금을 내고 쓰거나 아예 일시불로 집에 NAS라는 개인 서버를 구축해서 쓰는 흐름이에요. 이번 글에서는 먼저 “네이버 클라우드 vs 구글 드라이브“를 가격과 사용성 관점에서 비교하고, 그다음에 NAS 개인서버까지 포함해서 어떤 상황에 어떤 선택이 더 합리적일 지 이야기해보겠습니다.

네이버 클라우드 vs 구글 드라이브: 가격 구조

두 서비스 모두 기본적으로는 “저장소 용량을 빌려 쓰는 것”이에요. 두 서비스 모두 “무료 구간”이 있고, 그 이상은 월 단위로 과금된다는 점은 같습니다. 핵심은 ‘나한테 필요한 용량이 어느 구간에 걸리냐’입니다.

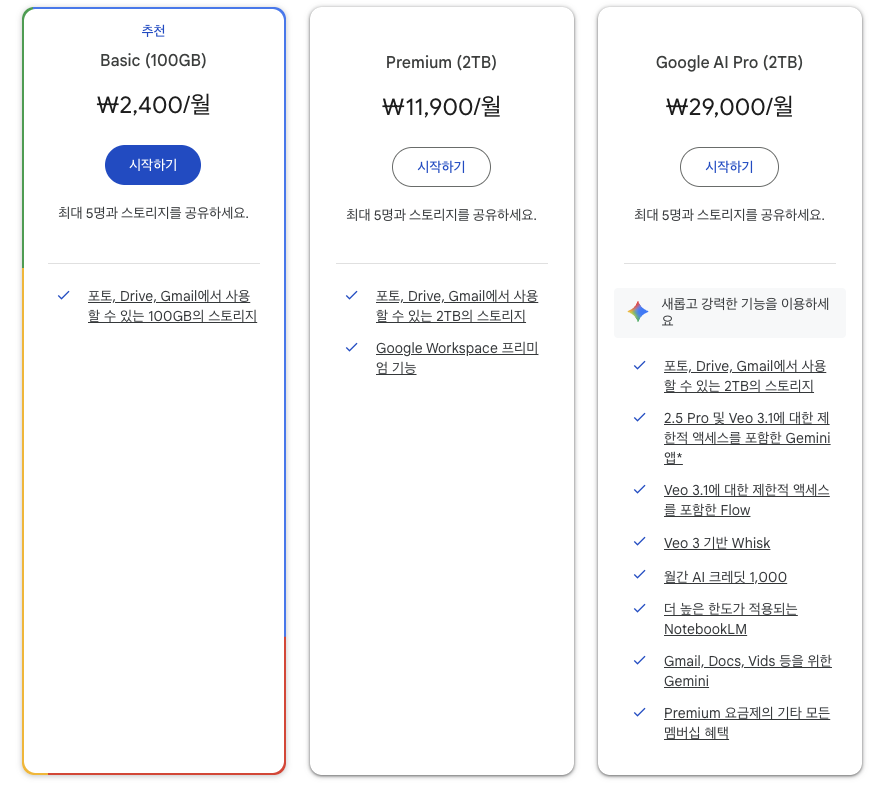

| 용량 | 네이버 클라우드 (월) | 구글 드라이브 (월) |

|---|---|---|

| 무료 | 30GB (기본 무료) | 15GB (기본 무료) |

| 80GB | 1,650원 | – |

| 100GB | – | 2,400원 |

| 180GB | 3,300원 | – |

| 330GB | 5,500원 | – |

| 2TB | 11,000원 | 11,900원 |

| AI Pro 2TB | – | 29,000원 |

네이버 MYBOX 요금제가 좀 더 촘촘해서 라이트하게 이용하고 싶은 사람에게 좀 더 적합해요. 참고로 네이버플러스 멤버십이라면 월 1,650원 요금제인 80GB까지는 무료제공됩니다. 구글 드라이브는 100GB를 이용하고 싶은 사람 외에는 딱히 용량적에서는 매리트가 없어요.

보통 사진/문서 중심으로 쓰는 사람은 80GB 정도면 충분해요. 이 구간은 네이버 클라우드도 비교적 저렴하게 접근할 수 있는 편이라 “가볍게 백업” 용도로는 진입 장벽이 낮아요. 반면 4K 이상의 대용량 영상, 예를 들어 촬영 원본을 꾸준히 올리는 사람이라면 1TB 이상이 필요해지는데, 이때부터는 월 구독료가 1만원 대로 상당히 커집니다. 이 경우 매달 꾸준히 빠져나가는 비용이 생활비처럼 굳어진다는 문제가 있습니다.

이쯤되면 월 1만원이 넘기 때문에 ‘이 돈이면 차라리 내 장비를 사서 쌓는 게 낫지 않나?’라는 계산이 나오기 시작해요. 그 계산은 바로 NAS 개인서버 얘기로 이어집니다. 이 부분은 뒤에서 다시 볼게요.

네이버 클라우드 vs 구글 드라이브: 사용성

이번에 확인할 것은 실제로 쓸 때 얼마나 편하냐예요. 이건 크게 세 가지를 보면 돼요. 접근성, 공유/협업, 그리고 관리 부담이에요. 두 클라우드 모두 “내가 컴퓨터나 노트북을 바꿔도 같은 파일을 그대로 쓸 수 있다”는 점은 같지만, 세부 성격이 조금 다릅니다.

먼저 접근성부터 보겠습니다. 두 서비스 모두 휴대폰, 노트북, PC 어디서든 로그인만 하면 바로 들어가서 파일을 보거나 편집할 수 있어요. 단순히 사진을 보거나 문서를 읽는 건 사실상 차이가 거의 없다고 느낄 거예요. 클라우드라는 말 그대로, 인터넷만 되면 전 세계 어디서든 동일한 파일을 만질 수 있다는 건 두 서비스의 공통적인 특징이에요.

공유/협업은 구글 드라이브 쪽이 원래 더 강하게 알려져 있었어요. 구글 드라이브 문서를 통해 여러 사람이 동시에 열고 수정하고 댓글을 다는 협업 흐름이 이미 많이 자리 잡았죠. 반면 네이버 클라우드는 이 부분이 약했었는데, 최근에 “한컴오피스 Web”과 연동되면서 꽤 좋아졌습니다. 구글 드라이브처럼 동시 수정과 history 관리가 모두 가능해졌어요. 따라서 구글 드라이브 문서와 한컴오피스 둘 중에 더 익숙한 도구를 사용하면 됩니다. 개인적으로는 예전부터 사용해왔던 한컴오피스가 좀 더 친숙하긴 해요.

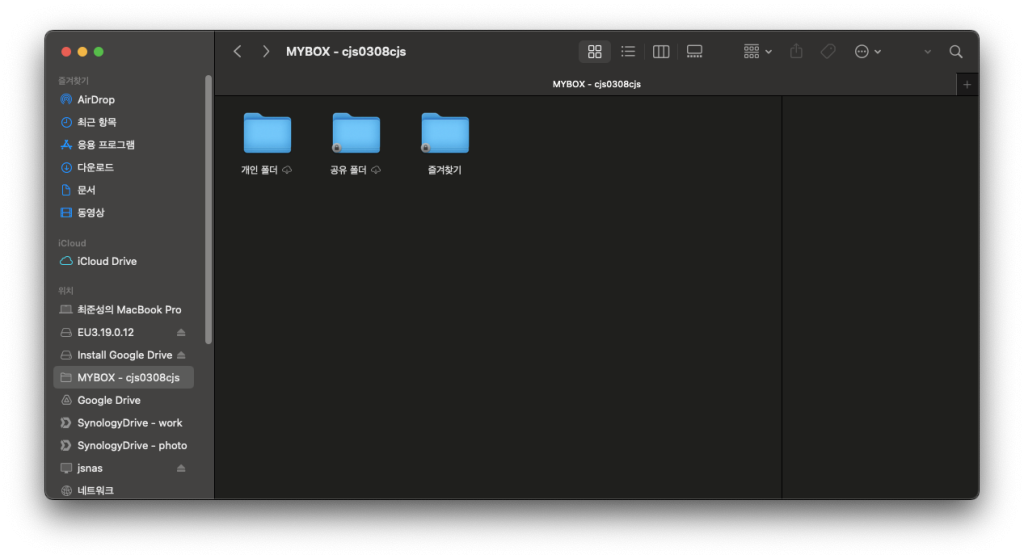

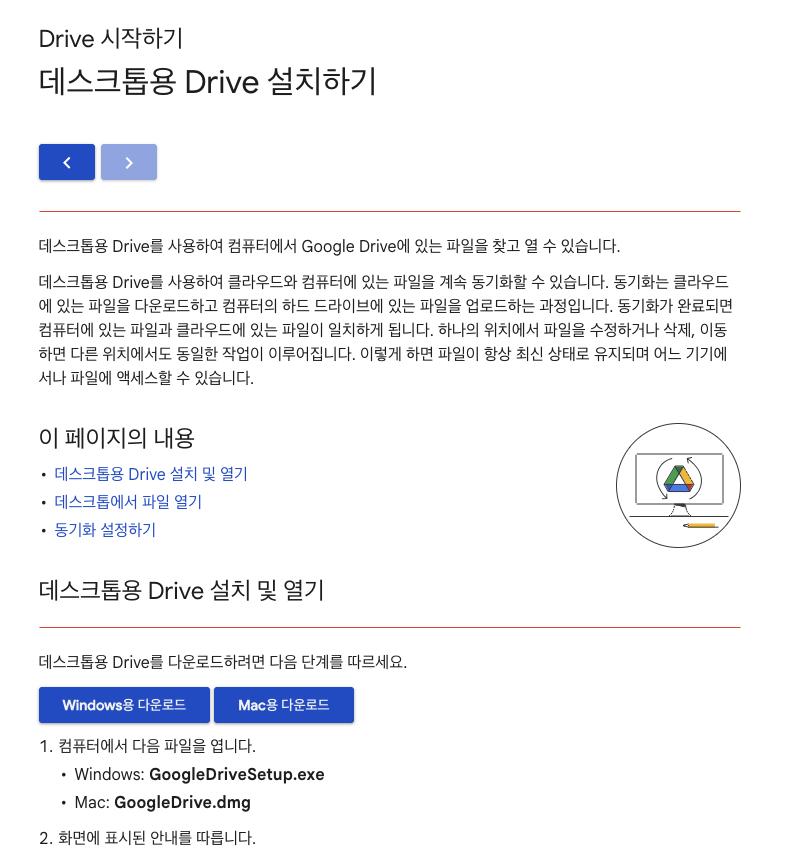

관리 측면에서도 살펴볼게요. 결론부터 말하면 둘 다 거의 신경 쓸 게 없어요. 자동 동기화 앱만 깔아두면 내 PC의 특정 폴더가 온라인 드라이브와 동기화됩니다. 심지어 윈도우 탐색기(맥북은 finder) 안에서 일반 드라이브처럼 보이게 만들어주는 방식(마치 내 PC에 있는 D: 드라이브 같이 보이지만, 사실은 클라우드에 있는 폴더)도 지원됩니다. 한번 연결만 해두면 ‘로컬 디스크’처럼 자연스럽게 사용이 가능해요.

즉, 클라우드 저장소는 실제 사용성만 보면, 특별히 IT를 잘 모르는 사람도 그냥 앱 설치하고 로그인만 하면 끝이에요.

반면 개인서버 NAS를 구축하려면 ‘서버’도 사야하고 ‘하드디스크’도 구매해야하고 초반 설정작업도 필요해서 바로 쓸 수 없습니다. 언박싱부터 설치, 초반 세팅까지 최소 1-2시간정도는 투자해야 비로서 쓸 수 있는 환경이 마련되요.

그런데도 왜 NAS 얘기가 나올까

이쯤에서 보통 이런 질문이 나와요. “그럼 그냥 계속 클라우드 쓰면 되지, 왜 NAS가 필요해요?” 이제부터 그 답변을 드려볼게요.

NAS(Network Attached Storage)는 한마디로 말하면 집이나 사무실에 두는 클라우드 서버예요. 시놀로지가 가장 대표적인 NAS 서버에요. 본체를 사서 집에 두고, 거기에 여러개의 하드디스크를 꽂아 하나의 큰 저장소로 묶어서 씁니다.

첫 번째 장점은 대용량 처리 속도예요. 같은 집 안, 같은 사무실 안에서 NAS에 붙으면 ‘내부망’을 이용할 수 있기 때문에 2.5Gbps 혹은 10Gbps급으로 사실상 외장하드 속도만큼 빠르게 주고받을 수 있어요. 특히 영상 편집하는 사람에게 이건 엄청난 차이예요. 구글 드라이브나 네이버 클라우드에서 수십 GB짜리 원본을 내려받았다가 편집하고 다시 올리는 건 업로드/다운로드 속도에 계속 막혀요. 반면 NAS는 유선 LAN이나 Wi-Fi의 최대 속도로 바로 복사하고 바로 편집할 수 있어요. 아예 로컬로 복사해오지 않고 NAS 서버에 영상을 올려둔 채로 편집까지도 가능한 수준이여서 ‘맥북’이나 ‘노트북’ 용량을 옵션을 주고 업그레이드할 필요성이 줄어들어요. (물론 M.2 NVMe 속도까지는 안나오지만)

참고로 저 같은 경우에는 홈 네트워크에 시놀로지 NAS 서버 2.5Gbps를 구축해둔 상태인데요. NAS에서 파일을 다운로드/업로드 할 때 속도가 200MB/s – 250MB/s 가량 나와줍니다. 만약 10Gbps를 구축하면 초당 1TB씩 데이터를 옮길 수 있고요. 멀티채널 SMB를 구축할경우 20Gbps, 초당 2TB씩 데이터를 옮길 수 있습니다. 물론 HDD를 사용하는 제 NAS서버는 느린 하드디스크의 읽기/쓰기 속도 병목현상 때문에 250MB/s가 최대치긴 합니다. 10Gbps 효율을 제대로 뽑으려면 SDD로 NAS를 구축해야하는데 비용이 많이 비싸지기 때문에 이건 추천드리지 않습니다.

두 번째는 확장성입니다. 클라우드는 TB 단위로 올라갈수록 매달 요금이 무거워져요. 심지어 2TB 이상은 ‘개인’에게는 요금제조차 없어요. NAS는 반대로 초기에 본체+하드 사는 비용이 크지만 한 번 사두면 수십 TB 단위 공간을 계속 쓸 수 있는 구조예요. 심지어 HDD를 꽃을 수 있는 개수가 많은 제품을 구매한다면, 원할때마다 HDD를 추가 구입하여 용량을 쉽게 증설할 수 있어요. 시간이 지날수록 쌓이는 데이터 특성상 장기적으로 봤을 때 이쪽이 경제적일 수 있습니다. 왜냐하면 월세를 내지 않는 ‘집주인’이 되기 때문이죠.

세 번째는 ‘공유’ 기능입니다. 예를 들어, 저희 처럼 집에서 NAS 서버를 두고 사용할 경우 와이프 계정과 아이 계정을 각각 따로 만들어줄 수도 있고요. 하나의 공유 폴더에 각자의 카메라로 찍은 사진이 자동으로 업로드되도록 설정할수도 있어요. 즉, 여행을 다녀와서 카톡같은 메신져로 일일히 사진을 공유할 필요가 없어요. 찍는 즉시 NAS 서버에 데이터가 올라가있기 때문에 통합관리할 수 있어요. 따라서 스마트폰 용량도 굳이 큰 것을 살 필요가 없게됩니다. 시놀로지 NAS에서 제공하는 사진앱을 켜면 지금까지 찍은 모든 사진과 영상을 볼 수 있으니까요.

네 번째 장점은 ‘통제권’이에요. 네이버나 구글 약관이나 정책 변경에 좌우되지 않아요. 예를 들면, 혹시라도 계정이 막혀서 자료가 날아간다든지, 요금제 변경으로 갑자기 용량이 줄어든다든지 하는 리스크를 최소화할 수 있어요.

NAS의 단점은?

물론 NAS가 만능은 아니에요. NAS를 들인 순간부터 전산실 팀장이 됩니다. 하드디스크가 고장 나면 교체도 내가 해야 하고, 정전으로 집 전원이 나가면 NAS 서버도 같이 꺼지게됩니다. 그리고 집이 아닌 외부에서 접속하려면 공유기 설정페이지에서 포트를 열어야하는 포트포워딩 등의 설정 작업들이 있어요. 이 부분들을 아예 모른다면 하나씩 공부하면서 설정해줘야 해요. 그나마 다행인건 시놀로지 NAS의 경우 사용자 데이터가 많아 AI한테 물어보면 자세히 알려줘서 비교적 쉽게 세팅할 수 있어요.

또 하나 큰 단점은 ‘백업’이에요. 클라우드는 기본적으로 대기업에서 여러 장비에 중복 저장을 해주기 때문에 어느 정도 안정성이 확보돼 있어요. NAS는 하드를 여러 개 묶어서 1개가 고장 나도 살아남게 하는 방식(RAID 구성)을 공부하고 내가 직접 설계해야해요. 즉, “내 데이터를 내가 100% 책임진다”는 부담이 따라와요.

정리하면 NAS는 한번 구축해두면 절대 이전으로는 돌아갈 수 없을 정도로 편리해요. 하지만 ‘내가 직접 공부하고 세팅할 의지가 꼭 있어야만‘ 하는 장비입니다.

결론: 어떤 파일을 어디에 둘 것인가

결국 선택은 “얼마나 자주, 어디서, 누구와, 어떤 크기의 파일을 다루는가”에 따라 갈립니다. 만약 대용량 사진, 영상 데이터를 다루는 ‘크리에이터’라면 시간과 초기비용을 들여서라도 NAS를 구축해두는 것이 이득이구요.

본인이 여행갔을 때 맛집갔을 때 일상 사진 정도만 찍는다면 <문서작업은 클라우드 + 사진 영상은 외장하드>에 저장하는 조합을 추천드립니다.

아래 쿠팡 검색창에서 최저가를 직접 검색해보세요!